私的整理手続における経営者責任と株主責任について解説します。

2025.03.06

私的整理手続において、金融債権者に借入金の返済を待ってもらったり、債権放棄を依頼したりする場合に、対象会社の経営者が経営者責任を果たすことを求められるケースがあります。

経営者責任とは、その言葉通り、会社が窮境に陥って金融債権者の支援を受ける事態になってしまったことに対する経営者の責任を指します。

今回は、どういったケースで経営者責任を果たすことを求められるのか、経営者責任を果たす手段にはどのようなものがあるのかについて解説します。

また、中小企業では経営者が株主であることも多く、株主としての責任を果たすことを求められるケースもあるため、株主責任についても触れています。

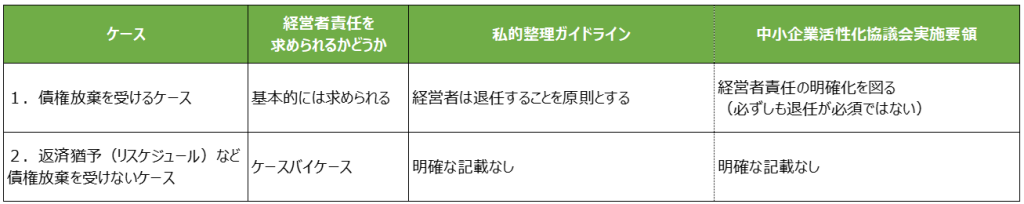

私的整理手続のなかで金融債権者から債権放棄を受けるケースと、返済猶予(リスケジュール)を依頼するなど債権放棄を受けないケースに分けてみていきます。

準則型私的整理手続(『準則型私的整理』)のひとつである「私的整理ガイドライン」においては、「対象債権者の債権放棄を受けるときは、債権放棄を受ける企業の経営者は退任することを原則とする」と記載されています(私的整理ガイドライン7(5))。債権放棄を金融債権者にお願いする以上は、経営者側も相応の厳しい処分を受けるのが原則的な対応だということでしょう。債権放棄は非常に重い手続であり、気軽に依頼できるものではありません。経営者の意識や責任感が薄れて、安易に債権放棄を求めるようなことがないようにするという意味合いからも、この私的整理ガイドラインの記載は納得できるものであると思います。

一方で、主に中小企業の活用を想定した中小企業活性化協議会の手続においても、実施要領のなかで「対象債権者に対して金融支援を要請する場合、経営者責任の明確化を図る内容とする」と書かれています(再生支援実施要領2.(5)⑤)。私的整理ガイドラインと違って、こちらには「退任」という明確な記載はありません。

中小企業は人的なリソースに乏しい場合も多く、現在の経営者の営業力や技術力、人脈などが、今後会社が再建を果たしていくための収益源になるというケースもあります。いくら責任を取る必要があるとはいえ、その経営者を退任させてしまっては、せっかく債権放棄を受けたとしても会社が再生計画を実行していくことは困難ですので、スポンサー企業から債権放棄の実施後も現経営者に残ってほしいという要請がある場合などを想定して、退任以外の手段で経営者責任を果たすことも想定されているのです。また、たとえば経営者が二代目、三代目に代替わりしている場合で、会社が窮境に至った要因に現経営者が直接関与していないケースでも、現経営者の退任までは求められないことがあります。

とはいえ、窮境要因への関与度合い等を勘案して、中小企業活性化協議会の手続においても経営者が退任するケースは多くありますので、「退任が原則」と明記されていないからといって、経営者責任の取り方が甘くなるということではありません。

債権放棄を依頼しない場合については、私的整理ガイドラインや再生支援実施要領に明確な定めはありません。

ただし、経営者は手放しに何もしなくてよいということではなく、窮境に陥った要因に経営者が深く関与している場合や、重い不適切会計があった場合などでは、リスケジュールを依頼するケースであっても経営者責任を取ることが求められる可能性は十分にあります。

では、経営者責任を果たすためには具体的にどのような手段があるのでしょうか。

■ 役員からの退任:責任の果たし方としては、最もイメージが付きやすい方法かと思います。

■ 役員報酬の減額:退任はせずとも、役員として得る報酬を下げることで責任を果たすというものです。再生企業の場合、経営者責任の一環としてではなくても、会社の損益や資金繰りの改善のために、役員報酬をカットすることは多くあります。

事例としては上記の2つが多いと思いますが、他にも以下のような手段が想定されます。

■ 個人資産の投入:経営者個人が所有している資産を、会社の再建のために活用します。

■ 役員借入金や求償権の債権放棄:過去に経営者が会社に投入してきた資金(会社からみると借入金になります)や、保証債務を履行した場合の求償権について、会社から返済を受ける権利を放棄します。

■ 株主からの脱退:経営者が保有している株式を売却等することで、株主の地位を離れます。これは、後述する株主責任を果たすこととも関係してきます。

株主の責任は「有限責任」であり、株式会社に出資した金額を限度に責任を負うものとされています。

私的整理ガイドラインでは、私的整理手続において株主が取るべき責任についても書かれており、「対象債権者の債権放棄を受けるときは、支配株主の権利を消滅させることはもとより、減増資により既存株主の割合的地位を減少又は消滅させることを原則とする」(私的整理ガイドライン7(4))として、経営者だけでなく、株主もその責任を果たすべきであると明示されています。

また、中小企業活性化協議会の実施要領においても、「金融支援の内容として債権放棄等を要請する場合には、株主責任の明確化も盛り込んだ内容とする」とされています(再生支援実施要領2.(5)⑥)。

実際の中小企業活性化協議会の事例においては、第二会社方式で旧会社が消滅するにあたって、旧会社の株式が無価値になることで、株主はその責任を果たしたとする事例が多くあります。

中小企業では、経営者が会社の株主の大半を所有する支配株主であることがよくあります。その場合、株主という立場で負うのはあくまでも有限責任ですが、先述のとおり経営者としての責任を果たすことが求められるほかに、会社の借入の連帯保証をしている場合には、保証人として保証債務の履行を求められます(保証履行やそれに絡む経営者保証ガイドラインについての話は、別の記事で詳しく解説したいと思います)。そこで保証債務を履行すると、本来であれば求償権として会社にその分を請求することができるのですが、経営者責任の一環として、この求償債権を放棄することになるのが一般的です。上段の「経営者責任を果たすための手段」の章で述べた「役員借入金や求償権の債権放棄」が、これに該当します。

「経営者責任を果たす」というと、役員退任や報酬のカットがまず頭に浮かぶと思います。実際に、バンクミーティングでも金融債権者から経営者の退任や役員報酬削減を望む声が上がる場面をよく目にします。

しかし、特に中小企業では、会社の再建に経営者のこれまでの経験やノウハウ、人脈、営業力などが欠かせないというケースは多くあります。そのような会社では、経営者が退任してしまうよりも、債権放棄を受けた後も引き続き事業に関与して、再生計画の実行に寄与することが経営者責任の履行に繋がる場合もあります。

もちろんそのようなケースでも、当然のように従前と同じ地位や報酬を継続するというのは望ましくありませんので、役職や報酬の面でも一定のけじめは必要です。しかし、中小企業活性化協議会の実施要領で、退任が「原則」として扱われていないというのは、中小企業の事業再生において大きな意味があることだと感じています。

実際には、窮境要因に対する経営者の関与度合いや認識、態度の違い等によっても、経営者責任の果たし方は違ってくると思いますので、経営者と債権者の双方が納得できる形の責任の取り方をしっかりと検討する必要があります。